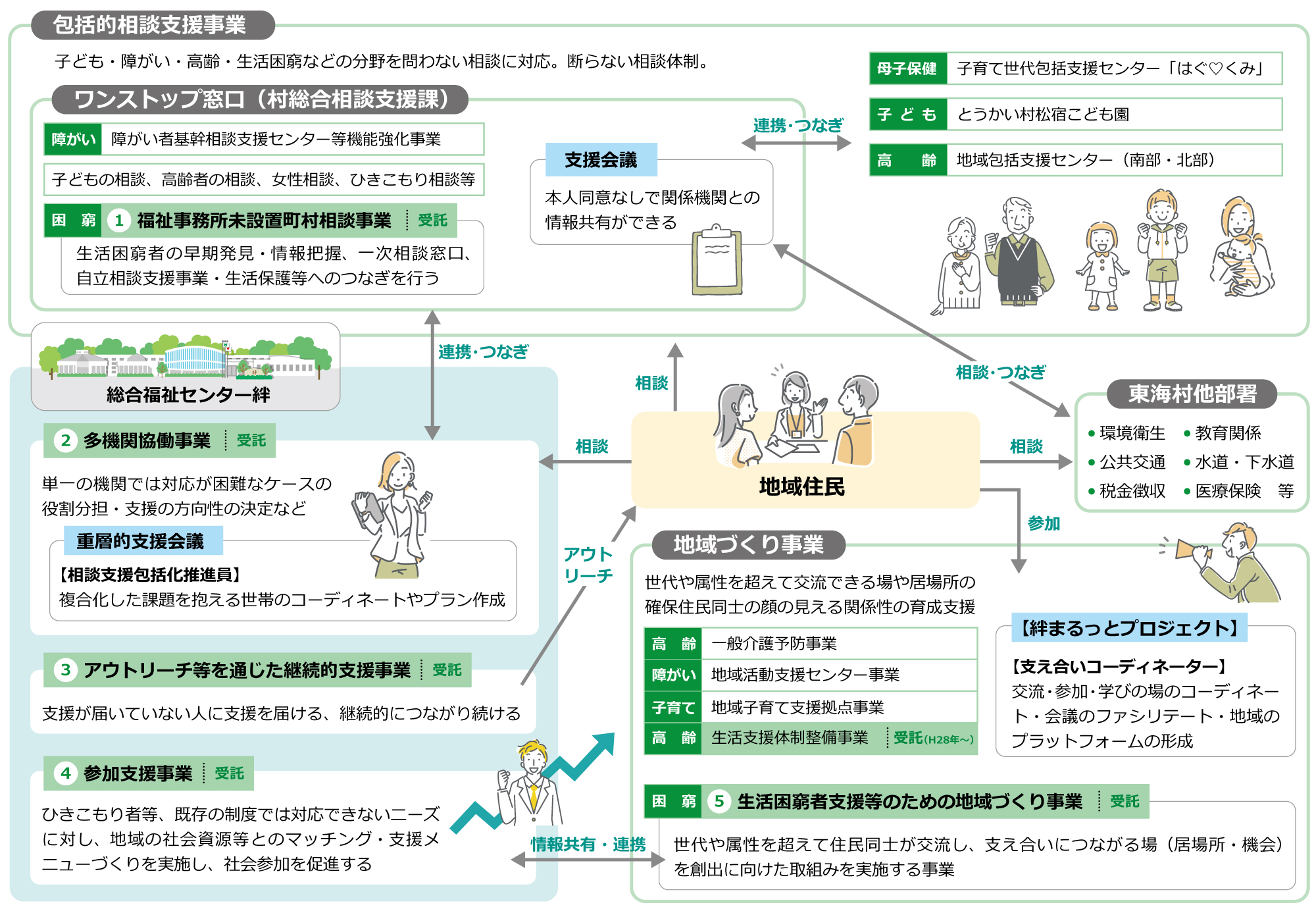

属性を問わない相談支援

それぞれの相談支援事業所があらゆる相談を受け止めるとともに、必要に応じて村ワンストップ窓口としての総合相談支援課へつないだり、関連する窓口や機関と連携したりして支援を行います。

多機関協働事業

複合的な課題を抱える世帯をアセスメントし、相談支援機関等それぞれの役割や支援の方向性を整理し、ケース全体の調整を行います。ケースに応じて、支援関係機関と連携しながら本人への直接支援、必要な社会資源の提供など、直接的な支援も想定しています。

相談支援包括化推進員を配置し、支援者との情報共有や重層的支援会議を実施します。

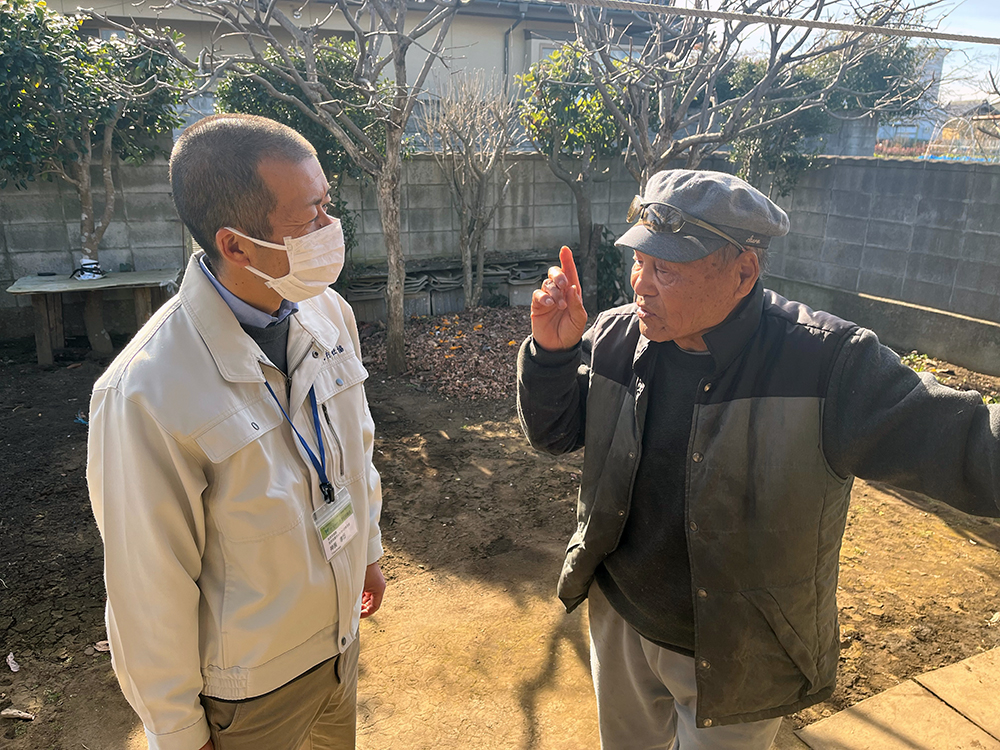

アウトリーチ等を通じた継続的支援

ひきこもり状態にあるなどして、地域や社会との接点がない、制度やサービスの狭間にある等、必要な支援が届いていない人へ支援を届けるため、様々なアプローチや定期的な訪問により、信頼関係を築きながら、継続的なつながりを続けていきます。

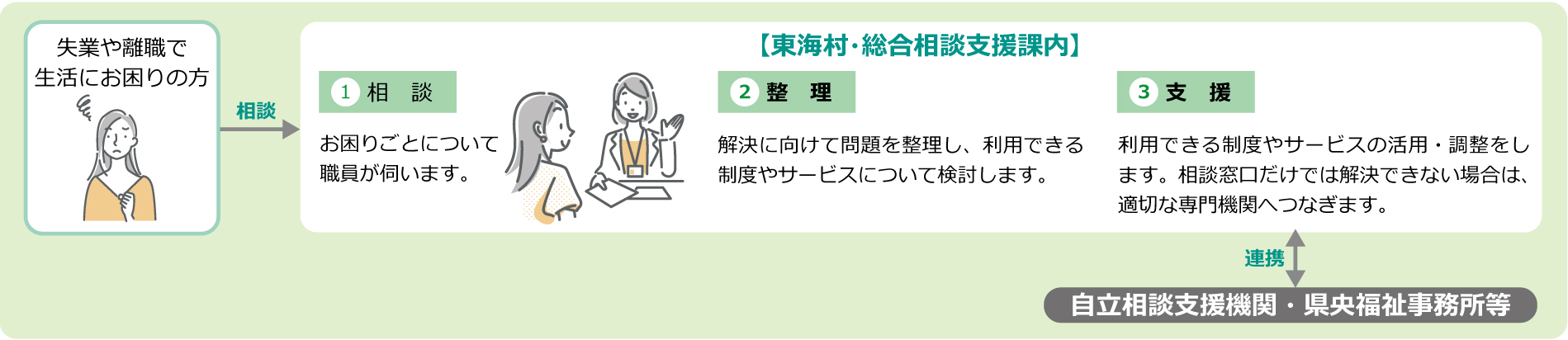

福祉事務所未設置町村相談事業

東海村総合相談支援課内にて生活困窮者の早期発見・情報把握のため、一次相談窓口として機能を持ちます。必要に応じて、自立相談支援事業や生活保護等へのつなぎを行います。

相談の流れ

相談例

住まいのこと

・失業をして家賃が払えない

・離婚をして引っ越ししたいが費用がない

仕事のこと

・仕事はしたいが社会に出ることが不安

・他人とコミュニケーションを図るのが苦手

家計のこと

・いつも支払いに追われて家計が回らない

・税金などの支払いが滞っている

貸付のこと

・一時的に医療費や入学費用などのまとまったお金が必要になったがお金がない

【自立相談支援事業の住居確保給付金とは】

離職や自営業の廃止、またはやむを得ない休業等により、住居を喪失または喪失のおそれがある方に対して、就労に向けた活動をすることを条件に、一定期間家賃相当額(世帯人数による上限あり)を支給することで、住居や就労の機会などの確保に向けて支援をするものです。

※申請には、離職等や収入・資産について要件があります。詳細はお問い合わせください。

《要件(一例)》

・申請日において、離職等の日から2年以内

・申請日の属する月もしくは離職等の日において、その属する世帯の生計を主に維持している 等